Если не принимать во внимание эти аспекты, то общая успеваемость в классе, где учатся такие дети, резко снижается. Таким образом, страдает и сам учитель, поскольку показатели профессиональной результативности педагогов напрямую зависят от показателей работы класса.

По результатам опроса в рамках проведённого Институтом психологии и образования КФУ исследования, более 60% учителей-респондентов не считают нужным что-то менять в методиках своего преподавания ввиду присутствия в их классах детей из других стран и республик.

С чем же это может быть связано?

Резеда Хайрутдинова как руководитель одного из направлений проекта мультикультурной подготовки учителя, реализуемого в рамках САЕ «Учитель XXI века», рассказала, что этот феномен зачастую связан с наличием у многих учителей определенных этно-конфессиональных стереотипов или социальных установок.

Они и определяют отношение к тому или иному социальному феномену – например, национальности и вероисповеданию. Затем это «проецируется» на личностные особенности, затрагивая и морально-этическую сферу.

Как отметила ученый, задачей проекта мультикультурной подготовки учителя к работе с детьми мигрантов как раз и является разработка таких программ подготовки педагогов, которые позволят скорректировать социальные установки будущих преподавателей для полноценной работы с детьми мигрантов с использованием и педагогических, и психологических способов.

65% опрошенных педагогов ответили, что не желают соседствовать с представителями Кавказа, Средней Азии, Украины и других государств.

25% опрошенных ответили, что готовы жить в одном государстве с представителями других национальностей.

10% учителей не согласны жить в одном государстве с представителями других этносов.

Порядка 50% учителей, участвовавших в исследовании, имеют негативное отношение к представителям народов из перечисленных выше регионов.

20% относятся к ним нейтрально и 30% респондентов относятся к ним положительно.

Более 60% учителей-респондентов не считают нужным что-то менять в методиках своего преподавания ввиду присутствия в их классах детей из других стран и республик.

Также исследователь подчеркнула, что в опросе участвовали учителя школ Казани и различных городов и районов Татарстана в возрасте от 43-х до 45-ти лет.

Порядка 60% респондентов относили себя к представителям ислама, 30% — к представителям христианства, 10% — к атеистам. В исследовании принимали участие только этнические татары и русские.

Несмотря на достаточно «ровные» результаты исследования, все учителя, участвовавшие в опросе, не хотели бы, чтобы в их классе учились дети перечисленных выше национальностей.

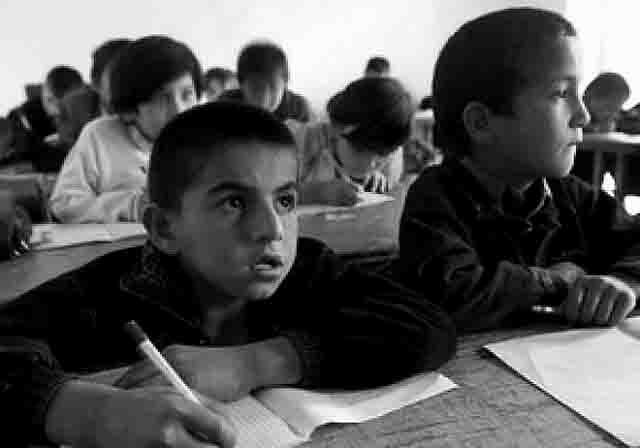

На данный момент это очень серьёзная проблема, поскольку мировые миграционные процессы жестко требуют изменения социальных процессов в принимающих странах и выработки адекватных программ адаптации без социально-экономических перекосов. Одним из направлений таких программ и является социально-психологическая адаптация детей мигрантов в образовательных системах принимающих стран. Не в последнюю очередь она зависит от профессионализма работы с такими детьми учителей школ в новой стране.

Специалисты КФУ пришли к выводу, что учителя Татарстана не готовы преподавать детям из других стран. По мнению ученых, обучение детей мигрантов требует особого подхода и изменения методик преподавания с учетом скорости освоения ими нового языка. Иначе общая успеваемость в классе, где учатся такие дети, резко снижается, отчего страдает и сам учитель.