ЮРТОВ Авксентий (Арсений) Филиппович (1854-1916 гг.), ученый-энциклопедист, филолог, переводчик, этнограф, фольклорист, педагог, священнослужитель сельского прихода Уфимской губернии. Он стал первым представителем мордовского народа, осознанно избравшим путь национального просветителя.

Его вклад в развитие мордовской школы, этнографии и лингвистики трудно переоценить. Совместная премия Министерства образования Республики Мордовия и Саранской епархии за нравственное воспитание молодого поколения носит имя священника Авксентия Филипповича Юртова.

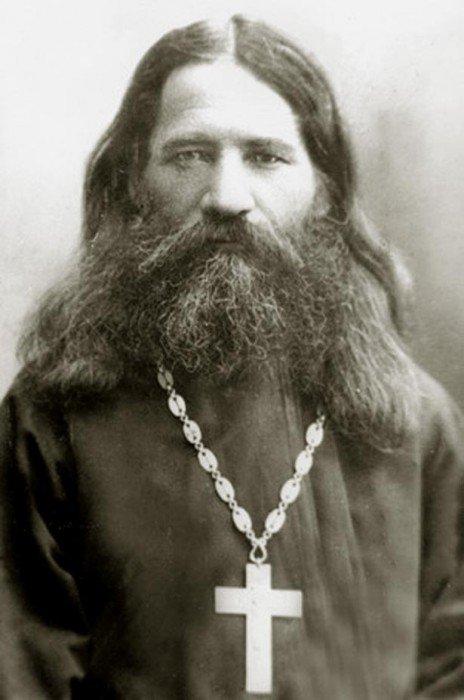

Авксентий Юртов в молодости

А.Ф. Юртов родился 20 февраля 1854 г. в семье крестьян мордвы-эрзя в деревне Калейкино Мензелинского уезда Уфимской губернии. Стал учеником Казанской крещено-татарской школы Н.И. Ильминского, где получил начальное образование. Н.И. Ильминский привлекал мордовского юношу к переводческой и исследовательской работе.

В 1872 году А. Юртов под наблюдением учителя сделал свой первый перевод на эрзя-мордовский язык: перевел «Историю Ветхого Завета» (опубликована в 1880 г.). Апробацию переводов делал среди носителей языка — летом ездил по мордовским деревням, читал свои переводы, проверяя доступность, уточняя смысловые акценты.

В 1872 году А. Юртов становится первым мордвином-семинаристом только что открытой Ильминским Казанской учительской инородческой семинарии. В семинарии продолжилась переводческая работа Юртова, начатая в крещено-татарской школе. Он овладевает мастерством перевода, изучает мордовские диалекты, собирает сведения из истории мордовского народа, этнографический и фольклорный материал.

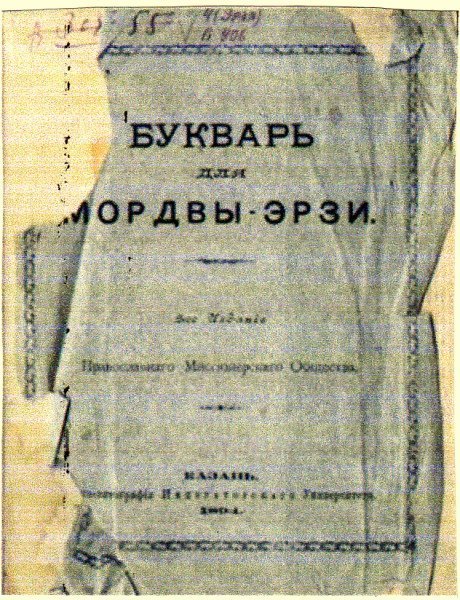

Лингвистический багаж позволил А.Ф. Юртову предложить новый вариант мордовской письменности на основе русской графики. Из русского алфавита он исключил «ижицу», Щ, Ъ. «Фиту» сохранил лишь в заимствованных именах собственных. Вввел апостроф – небуквенное графическое обозначение. Упрощенный алфавит позволил Юртову начать разработку учебников для мордовских детей.

В 1884 г. был издан «Букварь для мордвы-эрзи с присоединением молитв и русской азбуки», при работе над которым А.Ф. Юртов использовал свой опыт фольклориста, переводчика и педагога

В 1891 г. А.Ф. Юртов принимает сан священника и получает место во вновь построенной Михаило-Архангельской церкви села Андреевка Уфимского уезда. Это был бедный мордовско-чувашский приход, граничивший с татарскими селами. Школы в селе не было, и ученик Н.И. Ильминского по собственному проекту на деньги общества сумел построить и открыть в 1895 г. трехклассную церковно-приходскую школу, где учительствовал четверть века.

А.Ф. Юртов остался верен идеям миссионерского просветительства. Он вел работу по просвещению населения своего прихода, продолжал вести сбор образцов народной словесности не только мордвы, но башкир и чуваш, составлять словари. Самостоятельные цели мордовское национальное просветительство приобретет в деятельности ученика Юртова — Макара Евсевьевича Евсевьева. Главным делом жизни просветителя стало создание эрзянского алфавита на основе русской графики и первого эрзянского букваря, который появился на свет в 1884 г.

В настоящее время в с. Ильтеряково Ильтеряково Кармаскалинского района Башкирии сохраняется память об Авксентии Юртове. На месте, где располагался его дом, установлена мемориальная доска., неподалеку — установлен памятник А.Ф. Юртову. Имя Авксентия Юртова носит Старобесовская средняя школа Ульяновской области, где работал просветитель. Министерством образования Республики Мордовия и Саранской епархией учреждена премия имени Юртова за нравственное воспитание молодого поколения.

Источник: КУЛЬТУРА НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА