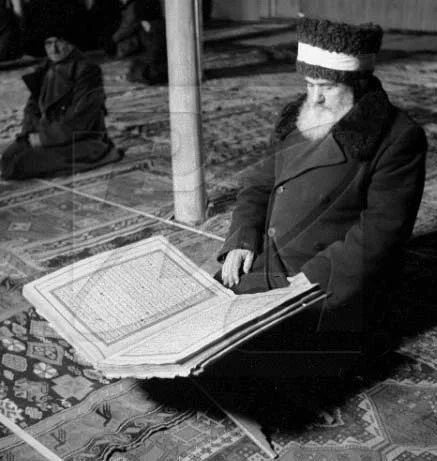

КОРАН — священная книга ислама, собрание откровений, ниспосланных Аллахом Мухаммаду между 610 и 632 годами. Откровения стали записываться уже при жизни Мухаммада, существовало несколько списков, отличавшихся друг от друга количеством и порядком откровений. После смерти Пророка было решено составить на основании этих списков единый текст.

Халиф Осман поручил эту работу бывшему писцу Мухаммада Зайду ибн Сабиту. В каноническом варианте, составленном Зайдом и утвержденном халифом, было закреплено разделение на суры (главы) и стихи (аяты). В конце IX в. в текст Корана ввели огласовки (харакат), облегчавшие правильное чтение, а сам текст для удобства запоминания и декламации разделили на 30 джуз (частей) и 60 хизб (отрезков).

Коран содержит 114 сур, которые по своему содержанию и месту произнесения делятся на мекканские и мединские. Первую суру «ал-Фатиха» обязан знать наизусть каждый мусульманин. К X веку были приняты как равноценные семь способов распевного чтения Корана.

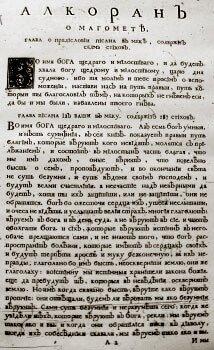

На русском языке первое сочинение, посвященное Корану, вышло в 1683 году. В Петербурге в 1716 году печатается первый перевод Корана на русский язык. Переводчик, вероятно, Петр Постников, русский дипломат в Париже

Считается, что полноценный перевод Корана на другие языки принципиально невозможен, поэтому все существующие на сегодняшний день переводы называются «переводами смыслов». При этом, поскольку Коран, что вполне естественно для собрания откровений, изобилует неясными местами, считается вполне допустимым толковать текст Священной Книги.

Тафсир — толкование Корана. Согласно установившемуся в исламе мнению о несотворенности Корана (это положение отрицали, к примеру, мутазилиты) считается, что оригинальный текст Корана не поддается переводу, поскольку человек не способен повторить Божественное чудо. Поэтому переводы Корана на другие языки считаются не более чем «переводами смыслов», или толкованиями.

Литература коранических комментариев весьма обширна. По преданию, начало этой традиции положил двоюродный брат Пророка Мухаммада Абдаллах ибн Аббас. Среди наиболее известных толкователей Корана – Мухаммад ат-Табари, Ахмад ас-Саалиби, Махмуд аз-Замахшари, Абдаллах ал-Байдави, Джалал ад-Дин ал-Махалли и Джалал ад-Дин ас-Суйути.

Богословы-шииты используют метод образного истолкования (тавил), позволяющий находить в Коране сокровенные смыслы. Сунниты, сторонники буквального толкования текста Корана, не отрицают метод тавил, но полагают, что право на него есть только у наиболее уважаемых факихов – или только у самого Бога. Суфии принимают тавил и толкуют Вселенную как грандиозный Коран, чей смысл доступен лишь избранным.

Мусульманские богословы разработали свод правил написания тафсира, исходя из слов Мухаммада: «Тот, кто говорит о Коране, не имея знаний, готовит себе место в адском пламени». Человек, который собирается толковать Коран, должен:

– быть богобоязненным и благочестивым;

– обладать обширными и глубокими познаниями в арабском языке;

– быть сведущим в риторике;

– обладать обширным и глубоким знанием литературы хадисов и науки о хадисах;

– быть в состоянии различать достоверные и недостоверные хадисы и хадисы с сильным и слабым иснадом;

– обладать глубоким знанием причин ниспослания отдельных аятов;

– обладать обширным знанием причин отмены одного стиха другим;

– обладать хорошим знанием принципов фикха;

– иметь познания в искусстве декламации Корана.

Тем, кто приступает к тафсиру, обычно напоминают слова халифа Омара ибн ал-Хаттаба, сказавшего: «Будут люди, которые станут спорить с вами, приводя в доказательство Коран. Вы должны ответить им с помощью хадисов, потому что у сподвижников Сунны – лучшее знание Книги Аллаха».

Красноречие, выделяемое арабской научной традицией в отдельную дисциплину адаба, которой необходимо было обучаться через постижение поэзии и прозы, носило в арабском языке название «балага», «фасаха», «хатаба», «байан». Обильно цитируемые в адабной литературе афоризмы и красноречивые обороты подтверждают изречение Аль-Ахнафа б. Кайса «Ра’су’ аль-адаби’ ль-мантик» («Главнейшая составляющая адаба – богатая речь»).

Коран в исламском мире выступает источником риторической традиции как образец художественной речи, поэзии, прозы, красноречия. Усваиваемая с ранних лет жизни стилистика Корана может оказывать значительное воздействия на язык. В этом случае красноречие выступает не столько показателем языковой изощренности, сколько авторитетной социальной традицией. Неспособности людей превзойти аутентичность Корана в исламском Средневековье считалась и’джаз (согласно этой доктрине, Коран обладает чудесными качествами, как по содержанию, так и по форме, с которыми не может сравниться никакая человеческая речь).

В работе по экзегетике Корана «Мафатих аль-гайб» Фахр ад-Дин ар-Рази рассматривает речь (нутк) как важнейшее свойство человека. Опираясь на айаты 3 и 4 Суры 55: «Создал человека и научил его изъясняться», адиб подводит рассуждения к тому, что научение человека речи выступает доказательством того, что Аллах сотворил человека, ввиду отсутствия частицы «и» между двумя утверждениями, которая могла бы выражать последовательность этих действий, или, напротив, противопоставило «человека» и «речь».

В исламе принято особое отношение к рукописям и типографским изданиям Корана — неподобающее обращение с ними считается богохульством. Считается, что у износившуюся священную книгу можно либо аккуратно обернуть в ткань и закопать либо поместить Коран в текущую воду, чтобы чернила или типографская краска вымылись со страниц.

Юго-восточный пакистанский город Кветта, известен как настоящая сокровищница старых книг – сеть подземных тоннелей в горе Джабал-э-Нур («Гора света») буквально наполненны старыми Коранами. Эту гору посетили уже сотни тысяч мусульман с тех пор, как два брата превратили ее в место поклонения Корану, наполнив лабиринт тоннелей тысячами мешков со старыми экземплярами священной книги, некоторым из которых, по мнению специалистов, боле 600 лет.